〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください

受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |

|---|

相続登記の義務化は既に始まっています

皆さん、最近相続登記の義務化されるというニューズを目にされた方も多いと思います。内容は、相続開始し相続不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないというものです。義務化は令和6年4月1日(施行日)からスタートするため

「既に相続が発生しているから関係ない。」

と思っていませんか?その考えは誤りです。何故なら

〇施行日前(既発生)の相続も義務化の対象となる。

からです。これから施行日前までに発生はおろか、平成時代はもちろん昭和時代に発生した相続も対象となります。つまり既に発生している相続も義務化の対象から免れることは出来ません。施行日前に発生した相続は施行日から3年(令和9年3月31日まで)を経過するまでに相続登記をしなければなりません。つまり

〇相続登記の義務化は既に始まっている。

ということになります。相続登記の義務化の対象外と勘違いして、相続登記をしないままにしておくと、期限を過ぎてしまう事になりますのでお気を付けください。

自分は相続しないから関係ないと思っていませんか

「自分は相続しないから義務化は関係ない」

と思っていませんか?その考えも誤りです。何故なら条文上は

〇未分割前は、相続人全員が対象となる。

からです。つまり、自分は実際に相続するつもりがない放棄するつもりだと思っている人も対象となります。従って、相続するつもりがないなら

〇実際に相続する人に名義変更を促す

ことが必要となります。相続登記の義務化の対象外と勘違いして、何もしないでいると期限を過ぎてしまいますのでお気を付けください。

義務化の起算点はいつ?

相続登記は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得した

ことを知った日(以下「相続等を知った日」とします)から3年以内にしなければなら

ないとされており、相続開始日ではありません。このことから「3年以内に相続登記を

申請しなくても、知らなかったと主張すれば良いんじゃない。」と考えた方もおられる

と思います。しかし、この考え方は危険です。「相続等を知った日」は、相続人の主

観ではなく、客観的に判断されます。つまり相続人が知らなくても、通常ならば相続

開始日に知ることが出来る状態ならば、「相続等を知った日」は相続開始日と判断され

ます。例えば、良好な親子関係を築いていた場合、親が亡くなったこと及び親の財産を

相続する立場となったことは死亡日(相続開始日)に知るのが通常ですので、「相続等

を知った日」は「相続開始日」と判断されます。「相続等を知った日」が「相続開始日」

と異なると認められるためには、以下のような事情等が必要と考えられます。

〇先順位の相続人が相続放棄したため、相続人となった場合

→(例)被相続人の子が相続放棄したため、兄弟姉妹が相続人となった場合

〇被相続人と絶縁状態にある場合

→(例)幼少期に親が離婚し、離婚してから、親(被相続人)と交流がなか

った場合

〇当該不動産が遠方にあり、相続人が所有権を取得したと認識できない場合

義務化の対象外となる「正当な理由」とは?

相続登記の義務化においては「正当な理由」がある場合は対象外とされています。しかし、何が「正当な理由」に当たるかは不明なままでした。今般法務省から相続登記の義務化に伴う通達が発出され、「正当な理由」に当たる具体例が示されましたのでご紹介します。

①相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係

書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

→(解説)具体的に相続人が何名以上存在すれば、正当な理由になるのかは不明です。た

だ、相続人の把握等に3年間も有するとなると少なくとも50名以上の多数にな

る場合等に限定されるため、勝手な自己判断は控えましょう。

②相続登記等の申請義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で

争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

→(解説)単純な相続争いで遺産分割調停が提起されている事例まで含まれるのかは不明

です。

③相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

→(解説)長期間入退院を繰り返している等の事情が必要かと思われます。

④相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その

生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

→(解説)DV被害にあってシェルターに逃げている状態等が考えられます。

⑤ 相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために

要する費用を負担する能力がない場合

→(解説)生活保護世帯又はこれに準ずる方が考えられます。

なお上記は、例示列挙とされているため上記以外でも個別具体的に審査して、「正当な理由」

を判定される場合があります。ただし、上記と同程度の事情は必要と思われます。

放置されたため解決が困難な事例~相続人がいない~

相続登記の義務化以前に、相続登記をせずに放置しておくと後々の解決が困難となる事例がたくさん出てきます。下記の事例も相続登記をせずに放置しておくと、解決が困難となるケース

です。

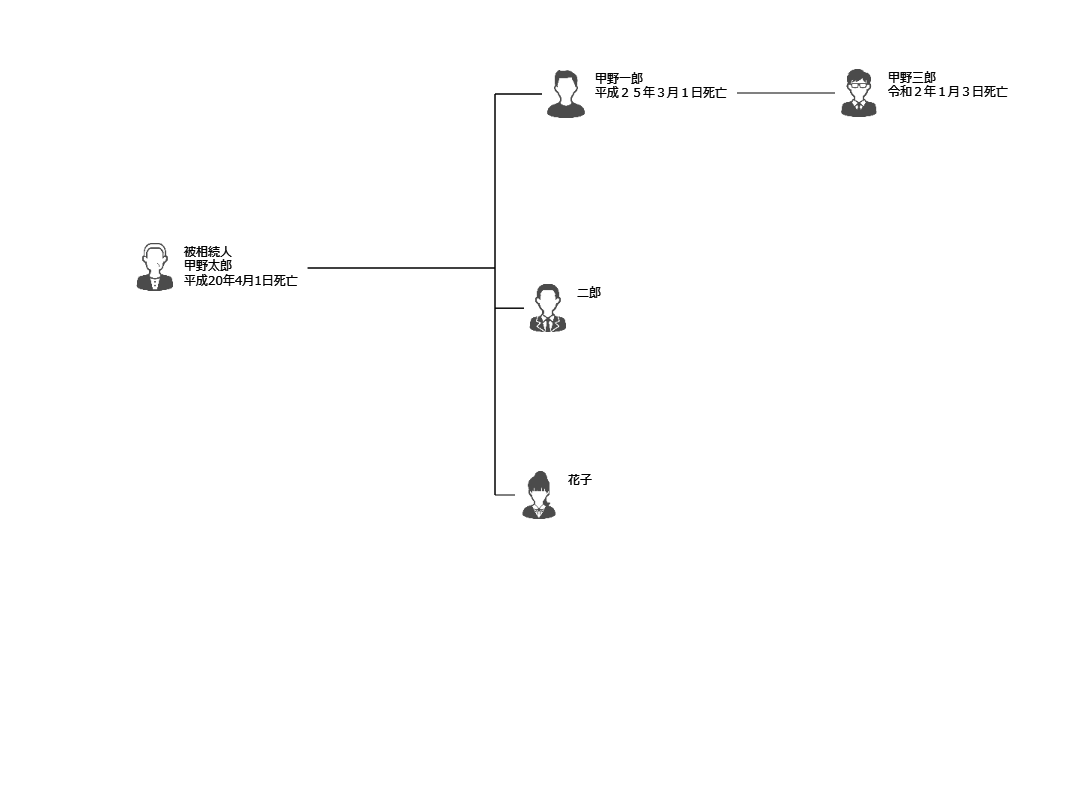

(注)甲野三郎の直系尊属は甲野太郎・甲野一郎を含め全て亡くなっている。

上記の事例は、一見すると甲野二郎と甲野花子で遺産分割協議をすれば良いのではと思いがちですが、事はそう簡単ではありません。甲野一郎を介して甲野三郎が相続した相続分3分の1は、甲野三郎に直系卑属(子・孫)直系尊属(親・祖父母)兄弟姉妹がおらず相続人不存在となっているため宙に浮いている状態です。なお甲野二郎や甲野花子のように叔父叔母は直系尊属ではありませんので相続人にはなりません。この場合、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て、選任された管理人と遺産分割協議を行わなければなりません。選任の申し立てに当たっては数十万円以上の予納金を納めなければならず、遺産分割協議の際にも原則として法定相続分相当額の金銭を支払わなければなりません。

このような事態を避けるためにも、甲野一郎又は甲野三郎が存命中に遺産分割協議をし相続登記をしておくべきでした。

- よくある質問

- よくある質問

- よくある質問

- 事務所紹介